- 5 дней назад Какие врачи приедут в Оху в феврале: опубликован график мобильной медбригады

- 3 дня назад Сильный ветер и нулевая видимость: в Охинском округе временно закрыты автодороги

- 6 дней назад В Охе суд конфисковал автомобиль у водителя, повторно задержанного за пьяную езду

- 6 дней назад В Охе ещё одного пользователя соцсети оштрафовали за запрещённые изображения

- 1 день назад «Губернаторский контроль» направлен в Охинский район после жалоб на расчистку

По всей строгости законов военного времени: работа охинского суда в годы Великой Отечественной

Приближается 9 Мая – День Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Он напоминает нам о страшных испытаниях, которые пережили наши предки, о героической борьбе за мир и свободу. Эта Победа ковалась на фронте и в тылу – повсюду в огромной державе. Частью этой героической борьбы была и нефтяная Оха. От центра России ее отделяют тысячи километров, по большому счету, это глубочайший тыл, но с первых дней войны на севере Сахалина, как и всюду в Советском Союзе, было введено военное положение. Оха давала стране нефть, столь необходимую в военное время. Север острова в годы Великой Отечественной войны отправил в Красную армию около 5 000 человек, более 400 охинцев пали смертью храбрых на полях сражений. Сотни были удостоены высоких боевых наград за ратные подвиги.

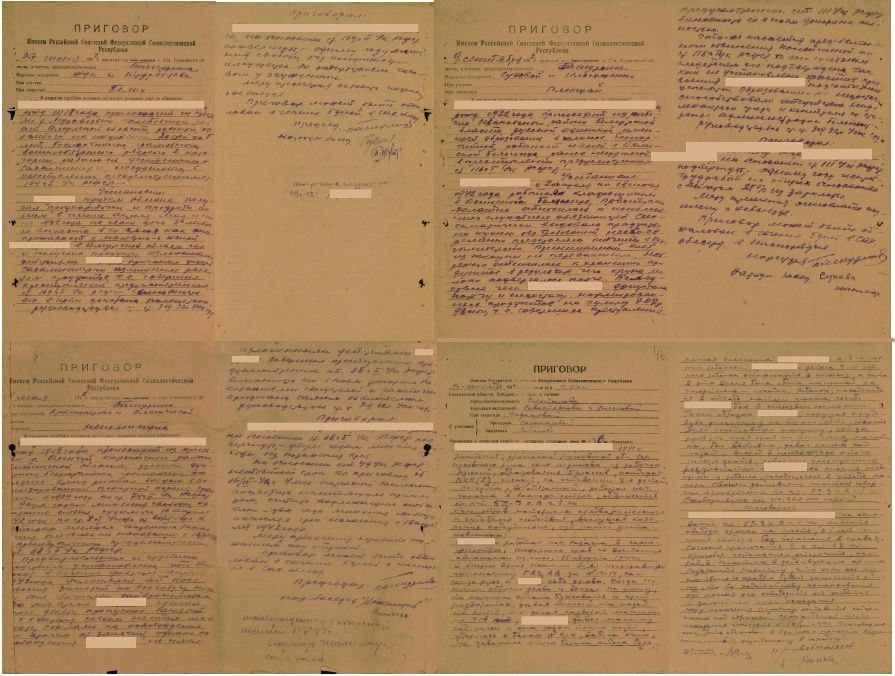

На годы Великой Отечественной пришелся наиболее сложный этап в работе судебной системы. В этих условиях была особенно важна роль судей, которые, опираясь на закон и совесть, восстанавливали справедливость. В условиях военного времени работал и Охинский народный суд. О том, как это было, рассказывают архивные документы.

До войны в поселке Оха по Сахалинскому округу существовали два судебных участка. Согласно приказу Нарсуда Охинского района от 12 августа 1941 года № 27 в 1941 году произошло слияние 1-го и 2-го участков города Охи в один. Во время войны работали народные судьи Ежов Т. Г. (1941 г.), Батурин Г. Д. (1942 – 1943 гг.), Степанов В. А. (1943 –1945 гг.).

Суд располагался в деревянном здании по Дзержинского, 33. Из исторических справок следует, что в военное время зачастую судебные заседания проводились ночью при слабом свете керосиновой лампы. Народные судьи рассматривали в том числе дела о воинских преступлениях и должностных преступлениях, совершенных работниками милиции и уголовного розыска по главе воинских преступлений Уголовного Кодекса, которые в дальнейшем, после вступления приговора в законную силу, подлежали направлению для дальнейшего хранения в Трибунал Армии.

В то время помещение, в котором находился суд, не соответствовало условиям нормальной работы: оно было тесным, свидетельской и совещательной комнат не имелось, архив судебной корреспонденции и вещественные доказательства хранить было негде, зал мал. Многие судебные документы военного времени изготавливались на тончайшей, почти прозрачной бумаге, нередко используемой вторично. Все судебные акты и протоколы составлялись рукописным способом.

В архиве Охинского городского суда хранятся приговоры 1941 – 1945 гг. Так, например, приговором от 7 мая 1942 года народного судьи Батурина житель Охи был осужден к двум годам лишения свободы по ч. 2 ст. 68 УК РСФСР – отказ или уклонение от обязательной военной службы допризывников или не состоящих в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии военнослужащих и военнообязанных запаса, совершаемые путем повреждения здоровья, симуляции болезни, подлога документов, подкупа должностных лиц или иных обманных действий, а равно под предлогом религиозных или иных личных убеждений. Как указано в приговоре: «предварительным и судебным следствием установлено, что А. в течение февраля-апреля 1942 года уклонялся от посещения занятий по всевобучу (всеобщему военному обучению), куда он был зачислен райвоенкоматом, ссылаясь на освобождение врачом от занятий, однако освобождения не имел».

В суровых условиях Великой Отечественной войны Советское государство требовало от граждан беспрекословного выполнения правовых норм и распоряжений своих органов, повсеместного соблюдения порядка, крепкой дисциплины и высокой организованности как одного из важных условий достижения победы. Лица, отступавшие от правовых требований, наказывались по всей строгости законов военного времени.

Приговором Охинского народного суда от 9 сентября 1942 года кладовщик охинской больницы была осуждена по ст. 111 УК РСФСР за халатное отношение к исполнению служебных обязанностей. В приговоре указано, что осужденная «систематически выдавала продукты на кухню без требования, несвоевременно предоставляла отчеты в бухгалтерию, принимаемый из пекарни хлеб не перевешивала…», за что была подвергнута наказанию в виде исправтрудработ на общих основаниях с вычетом 25 рублей из зарплаты.

Январь 1944 года. На скамье подсудимых местная жительница, обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116 УК РСФСР, за присвоение и растрату. При рассмотрении уголовного дела было установлено, что гражданка Д., работая кладовщиком в Сахторге, «нормированные товаропрудкуты разбазаривала на сторону, всего ей присвоено и растрачено товаропродуктов на сумму 2 832 рублей». Более того, указанная гражданка с целью сокрытия следов преступления сожгла всю приходно-расходную документацию по кладовой и симулировала кражу. За совершенное преступление Д. была приговорена судом к 5 годам лишения свободы без поражения в правах и без конфискации имущества за неимением такового.

Интересно, что в те годы существовал такой вид дополнительного наказания, как «поражение в правах», что означало лишение избирательного права. Во времена СССР это считалось очень серьезным наказанием. Такие люди назывались «лишенцами», они не могли участвовать в выборах, быть избранными, не могли претендовать на руководящие должности и т.д.

Во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов деятельность всех судебных органов была подчинена единой важнейшей задаче укрепления обороноспособности страны и обеспечения победы над немецко-фашистскими захватчиками, и успешное выполнение ими указанных задач способствовало укреплению государственности и приближению Победы.

Источник:

Охинский городской суд